|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

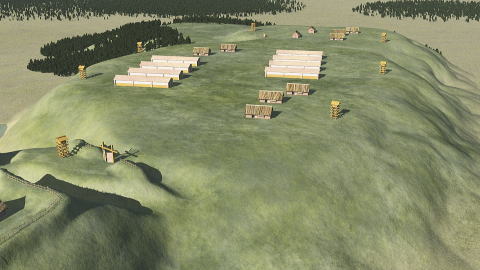

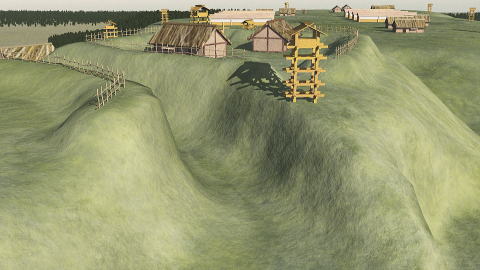

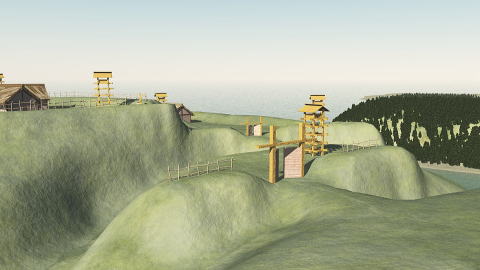

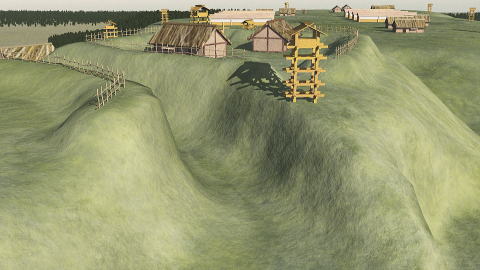

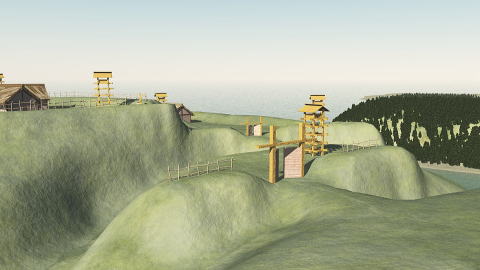

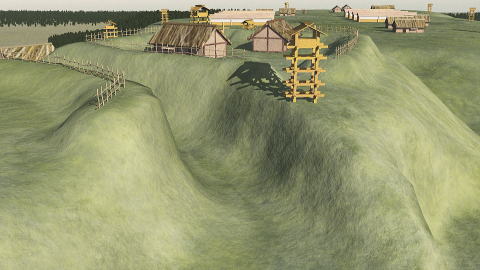

| 牛久沼北岸の守りである牛久城は西面から南面にかけて牛久沼が囲む台地上に築かれた天然の要害です、牛久沼周辺には他に北西に東林寺城、牛久沼を挟んだ西側に柏崎城、南東方向に遠山城があります、牛久城は牛久沼に突き出した南の台地に本郭、ニノ郭と主要な郭を配置して台地続きに北側を総構としています。 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

| 三ノ郭、(総構) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

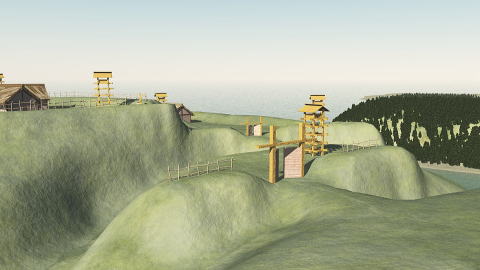

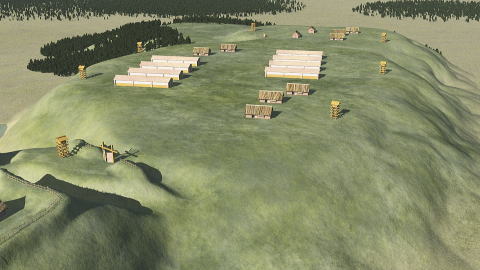

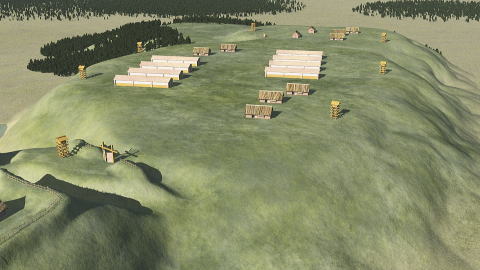

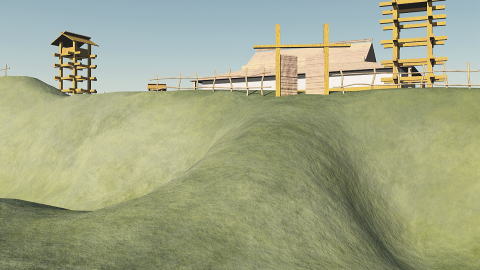

| 牛久城の北端に広がる台地が三ノ郭(総構)です、その面積は広く南北で700m程あり北側に大手口と東側に根古屋へ抜ける小口が設けられています、大凡小田原北条氏により増設された区画と考えられます。 |

|

|

|

| (三ノ郭東の小口) |

|

|

|

| |

|

|

|

|

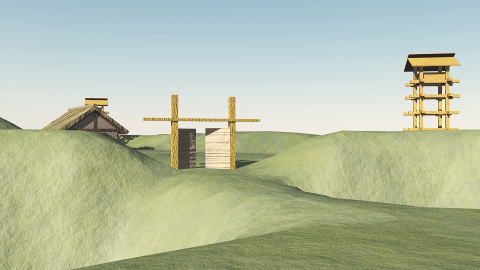

| 本城の木戸口 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| (腰郭土橋、小口) |

|

| |

|

|

|

|

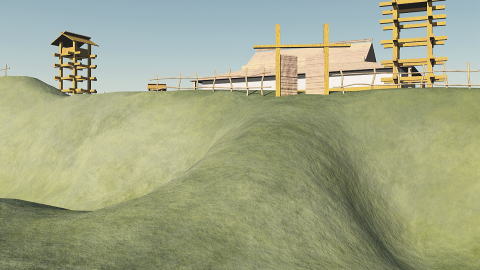

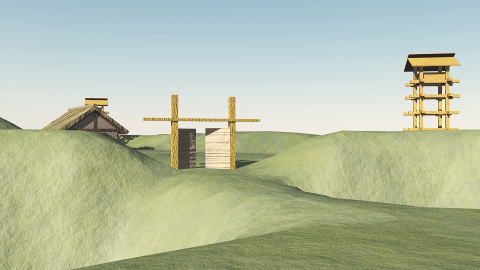

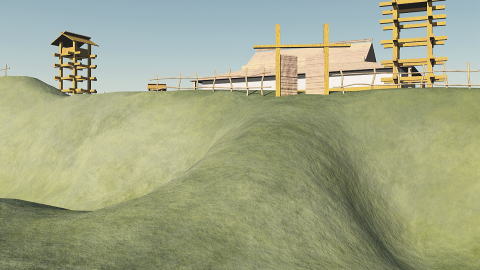

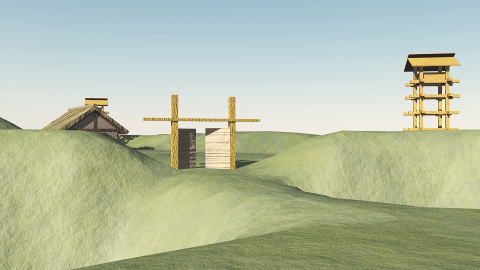

| 本郭、ニノ郭が配置された本城区画へ入る小口は一箇所で小口前には腰郭が設けられています。 |

|

|

|

| (本城区画への土橋、小口) |

|

|

|

| |

|

|

|

|

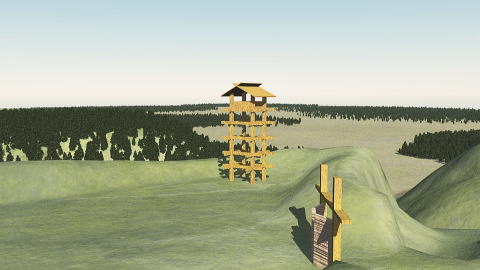

| 西側上下二段の腰郭 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| 小口を抜けると比較的面積の広い腰郭と成っています、この腰郭の東側上段がニノ郭、本郭と連なっています。 |

|

|

|

| (西側下手の腰郭) |

|

| |

|

|

|

|

| 小口手前の腰郭から西へと下る土塁上の道を下ると丁度上記腰郭の西側下手にもう一つの腰郭があります。 |

|

|

|

| (西側下手の腰郭へ下る土塁上の道筋) |

|

|

|

| |

|

|

|

|

| 上段腰郭の出枡型 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

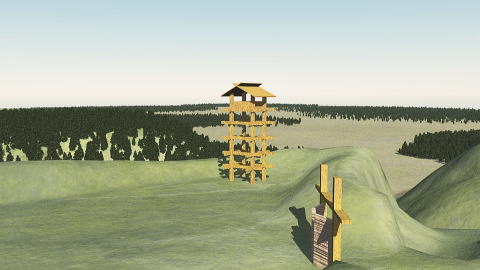

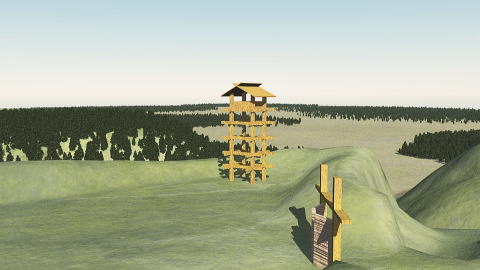

| 西側上段の腰郭北端(小口脇)には出枡型が設けられています、この出枡型は下手の腰郭へ下る土塁上の道筋に対する横矢の仕掛になっています。 |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| 舟だまり |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| 牛久城の西側の低地帯は在城当時には牛久沼が三ノ郭まで入り込む入江状の地形と成っていました、その入江は軍船などが停泊する「舟たまり」と呼ばれる船着場でした。 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

| ニノ郭 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| (ニノ郭小口) |

|

| |

|

|

|

|

| 上段腰郭の小口付近で出枡型の反対側にはニノ郭の小口が開かれています、腰郭上手に位置するニノ郭は四方を土塁で囲んだ南北に多少長い略長方形状の形状となっています。 |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| 本郭、ニノ郭間の空堀 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

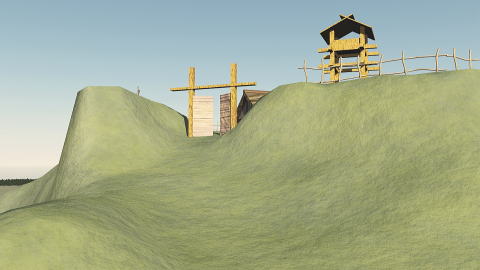

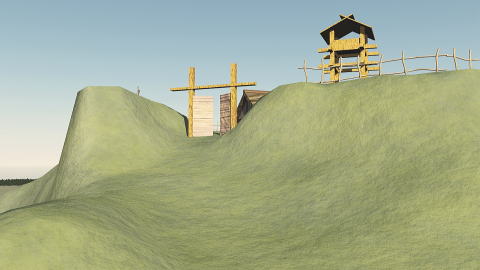

| 本郭とニノ郭の間の空堀は要害の東側から両郭の間抜けて本郭の西側へ廻り込む形で設けられています。 |

|

|

|

| 堀の東側にはニノ郭から延びる土塁が設けられ堀底が屈曲した形状となっています、この堀を通り抜ける敵に対して土塁上がら攻撃がかけられる仕組みに成っています、更に堀の東口手前には郭が在り容易に堀内に侵入できない様に工夫されています。 |

|

|

|

| (本郭の西側へ廻り込む空堀、空堀東口の郭) |

|

|

|

| |

|

|

|

|

| 本郭 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| 牛久城の南端に位地する本郭は北のニノ郭側に土塁が設けられ南側は段丘になっています、ニノ郭と繋ぐ土橋などは特に見られず両郭独立した形です。 |

|

|

|

| (本郭小口) |

|

|

|

| |

|

|

|

|

| 根古屋 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| ニノ郭と本郭の東側は根古屋で家臣団の居住する城下集落と成っていました。 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

| トップページ 城址 茨城県史跡 牛久城 |

|

| |

|